カテゴリ:日々の出来事

豊里小・中学校の皆さんが見学に訪れました

1月29日(木)

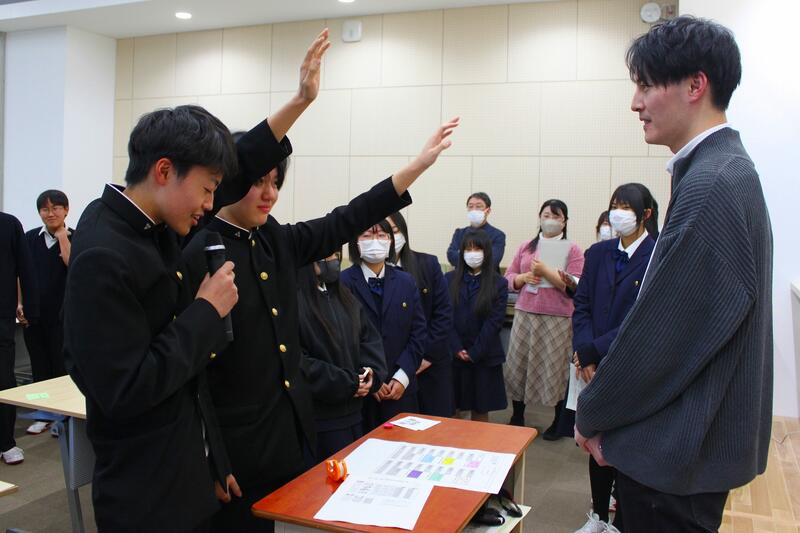

豊里小・中学校8年生の皆さんが、学校見学に訪れました。

1年生の生徒(豊里小・中学校卒業生)が後輩たちに学校生活や部活動などの紹介をしました。その後、新校舎をまわって、授業の様子や開放的な図書室などを見学してもらいました。また、並行して化学や地理の模擬授業を体験してもらいました。

|

|

|

| OB・OGからの学校紹介 | 図書館見学 | 東棟屋上(だんだんテラス)での記念写真 |

|

|

|

| 模擬授業の様子(地理) | 模擬授業の様子(化学) | 実験の様子(化学) |

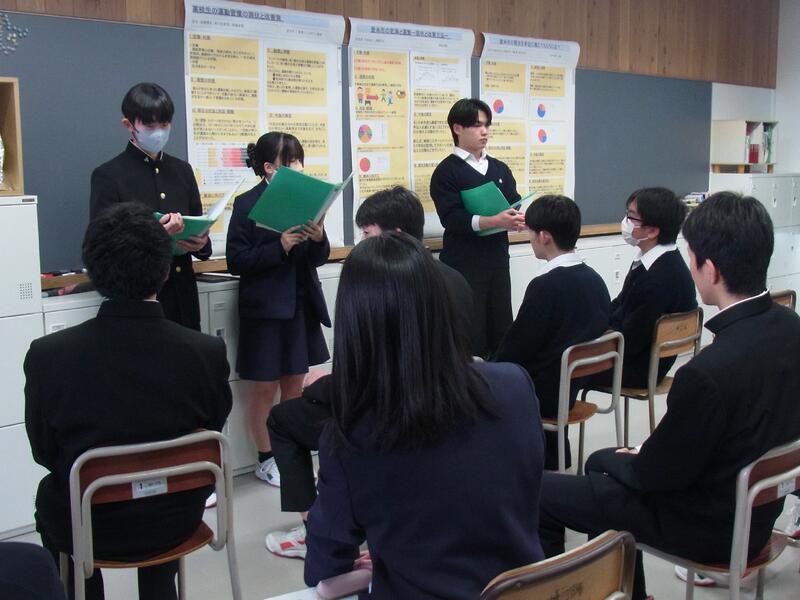

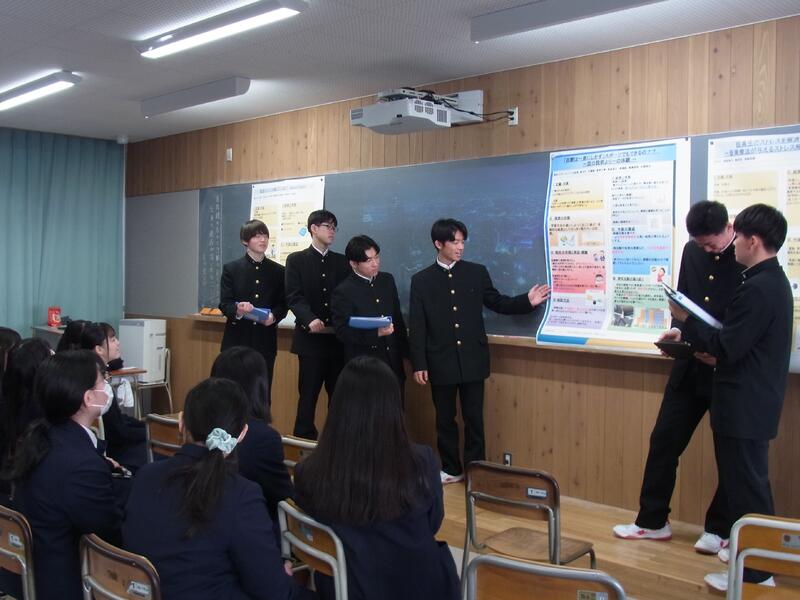

1・2学年 探究発表会

1月28日(水)

新校舎の各教室を使い探究発表会が行われました。今年は岩ヶ崎高校から2班、石巻好文館高校から2班が来校し、発表していただきました。

|

|

|

| 開会式の様子 | 各教室の様子 | 多目的スペースでの発表 |

発表会には、様々な指導、助言をいただいてきた一般社団法人LINKの代表理事 志田様をはじめ、登米市職員の方々、フィールドワークなどでお世話になった事業所の方々や父兄の方々にも発表をご覧いただきました。

<1学年の発表>

|

|

|

<2学年の発表>

|

|

|

1学年は3~5名で63班、2学年は1~7名で62班が、登米市をはじめとする地域課題やグローバルな課題について、地域の事業所や登米市役所などに出向いて聴き取りやアンケート調査を行い、それぞれがポスターにまとめ発表しました。

発表後の質疑応答では、発表した生徒と参観者との対話が活発に行われていました。

参観された皆さんから、

「本人達なりに課題や今後の展望も見えてきているようでしたので、授業の枠を超えて、答えを見つけるという本質的なものが感じられました。」

「高校生ならではの視点のテーマ設定であったり研究内容を聴くことによって、職場からは普段でることのないような忌憚ない意見を聴くことができてよかった。」

「どの班も、身近な課題や社会的な課題に目を向け、しっかりと問題意識をもって探究に取り組めていたと思います。」

といったコメントをいただきました。

佐高生は今後も、探究活動に主体的に取り組み、地域や世界共通の課題解決を目指し、未来を創造する力を身に付けられるよう努力していきます。

最後に、探究活動にご協力くださった皆様、ご来場いただいた皆様、大変ありがとうございました。

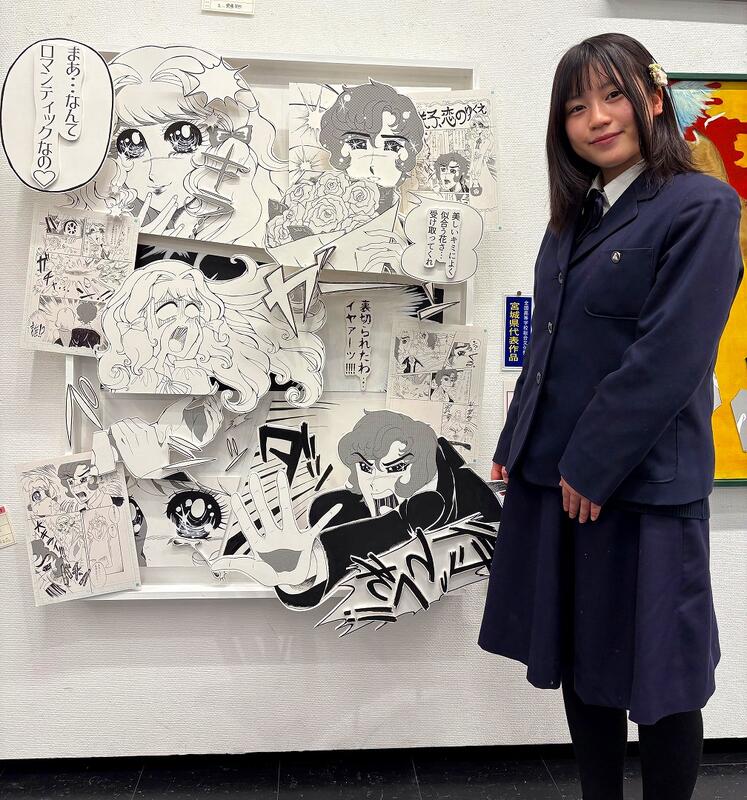

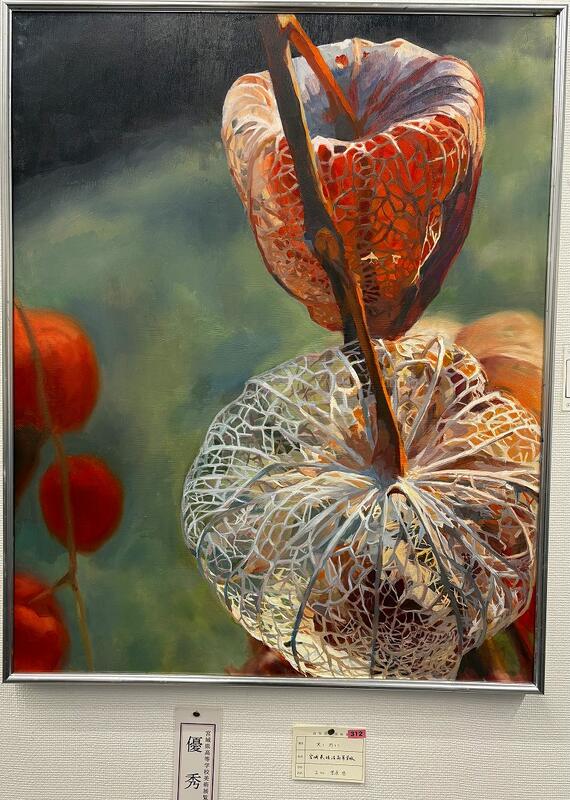

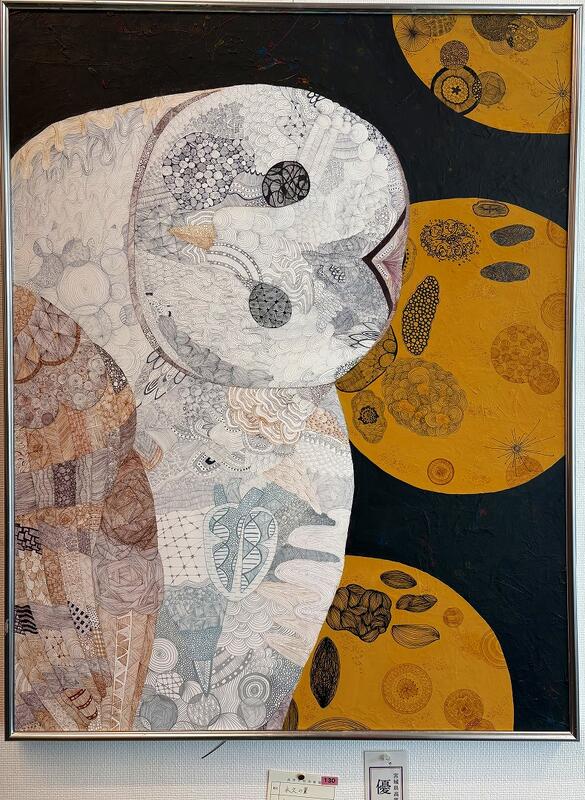

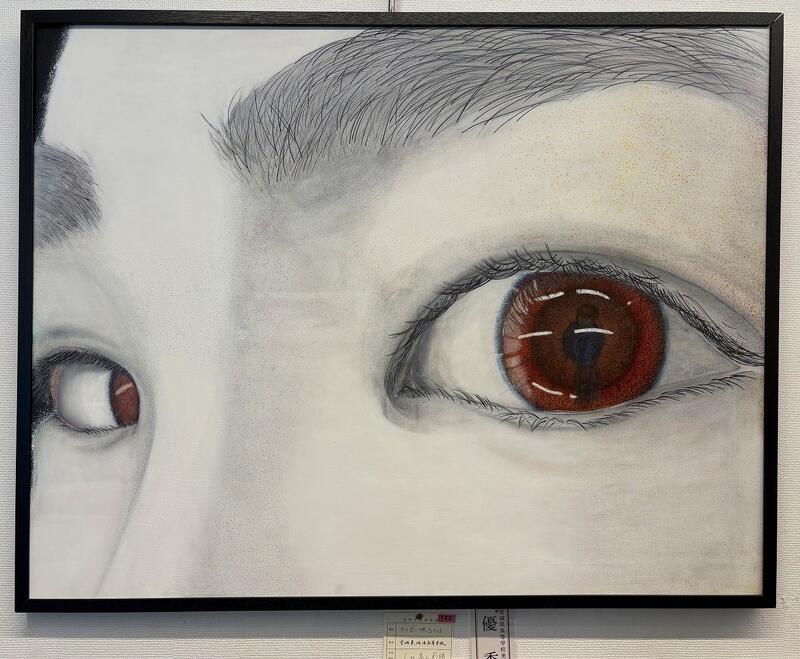

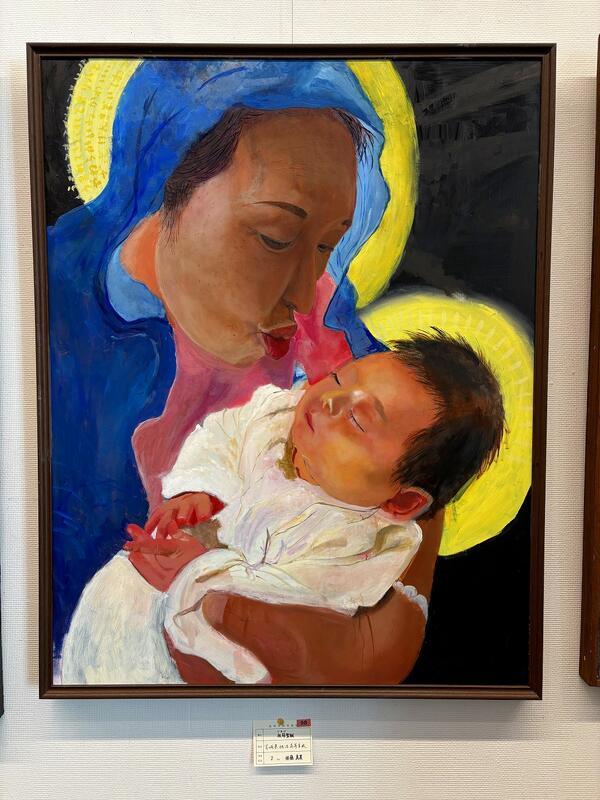

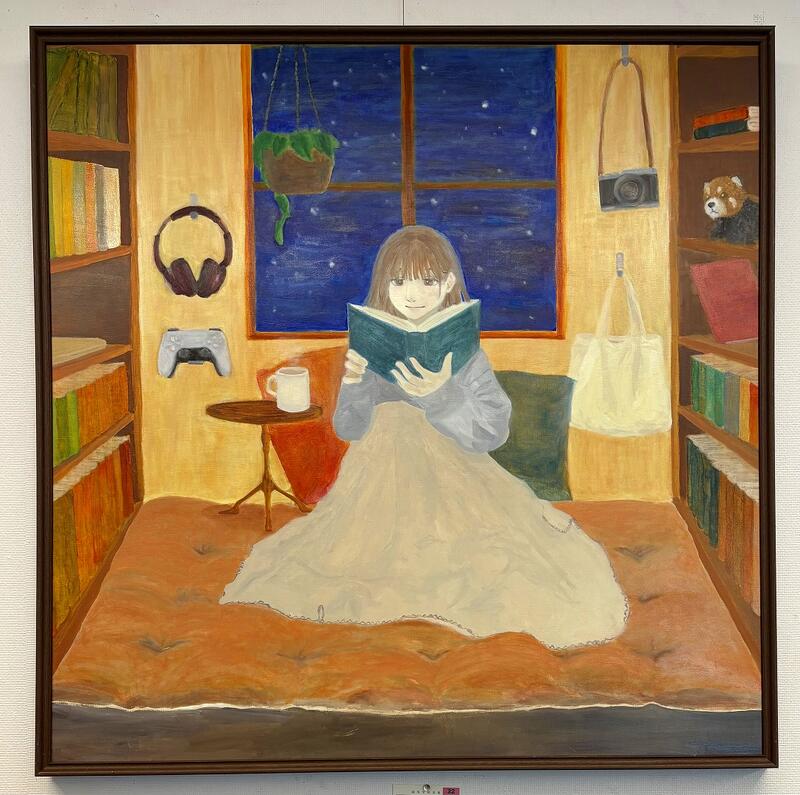

第78回宮城県高校美術展で入賞しました

1月24日(土)~28日(水)に78回目を迎える宮城県高等学校美術展が、せんだいメディアテークにて開催されました。県内67校から523点の作品が出展される大きな展覧会です。

本校からは美術部の14名が出品し、審査の結果、4名の作品が優秀賞を受賞しました。

その中で、大場朱璃さん(2年)の作品が、全523作品の中から県代表作品として、令和8年7月に秋田県で開催される「文化部のインターハイ」とも言われる第50回全国高等学校総合文化祭(あきた総文2026)の美術・工芸部門への出品が決定しました。

佐高美術部の出展作品を紹介します。

|

|

|

|

「咲子、恋のゆくえ」 大場朱璃(2年) 優秀賞 (あきた総文出品) |

「実り朽ちて」

菅原悠(2年) 優秀賞 |

「永久の翼」 門脇結衣(1年) 優秀賞 |

|

|

|

|

「その目に映るのは」 畠山莉緒(1年) 優秀賞 |

「La planetaria」

及川紗穂(2年) |

「ばあば聖誕」 後藤真果(2年) |

|

|

|

| 「Myfavorite・・・」

佐々木想良(2年) |

「It was a world of white.」 佐藤愛美(2年) |

「story in memory」 佐藤真愛(2年) |

|

|

|

|

「我猫吸引」 星名柊(2年) |

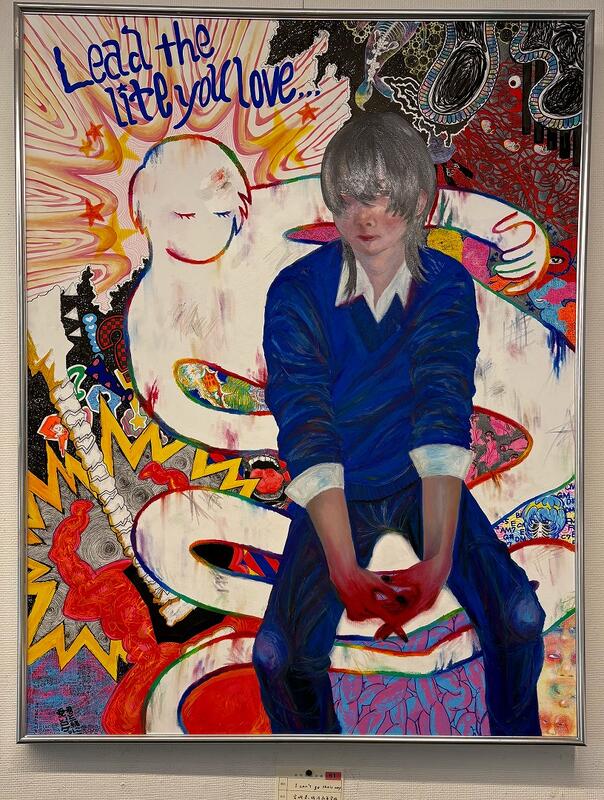

「I can't go their way」

髙橋りあ(2年) |

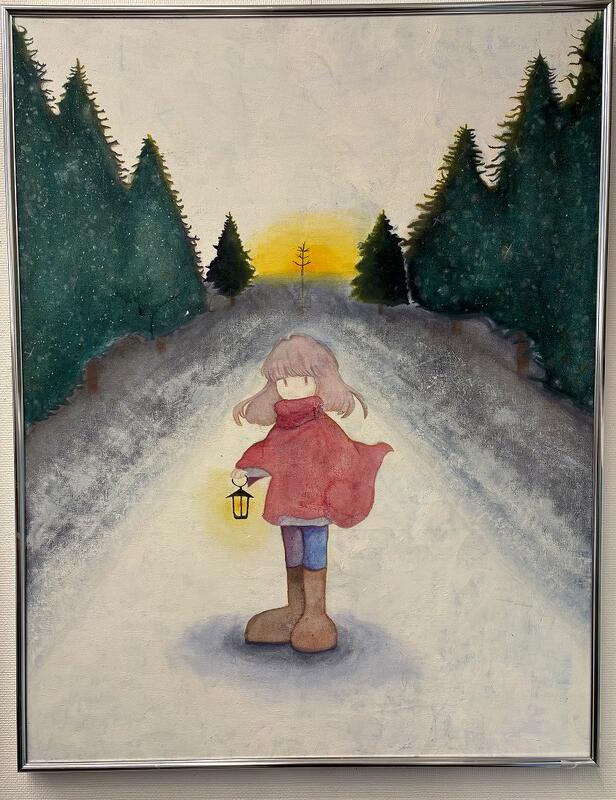

「歩み」

菅原莉心(2年) |

|

|

|

|

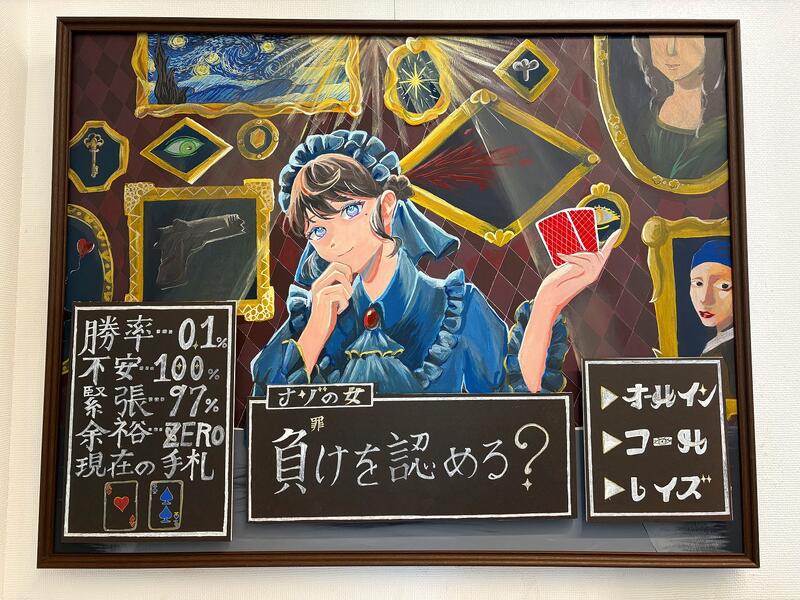

「敗率99.9%」 渡部夢那(1年) |

「Inside the frog」 寺﨑ひより(1年) |

あきた総文2026へ出品が決まった大場朱璃さんの感想です。

「「漫画の新・表現」をテーマに、昭和の少女漫画タッチで漫画の楽しさを表現しました。大好きな石ノ森章太郎先生の背中を思い浮かべながら、鑑賞者が笑顔になれるような作品を目指しました。」

そして、あきた総文にむけての思いを聞きました。

「先輩方が何年も繋いでくださった全国へのバトンを、私も引き継ぐことができ光栄です。緊張もありますが、全国の様々な作品との出会いが楽しみです。新たな刺激を受け、一回りも二回りも成長していきたいです。」

石森章太郎先生や大友克洋先生も在籍していた佐沼高校美術部の素晴らしい伝統を受け継ぎ、さらに新しい歴史を刻んでいってください。

佐高美術部のさらなる活躍を期待します。

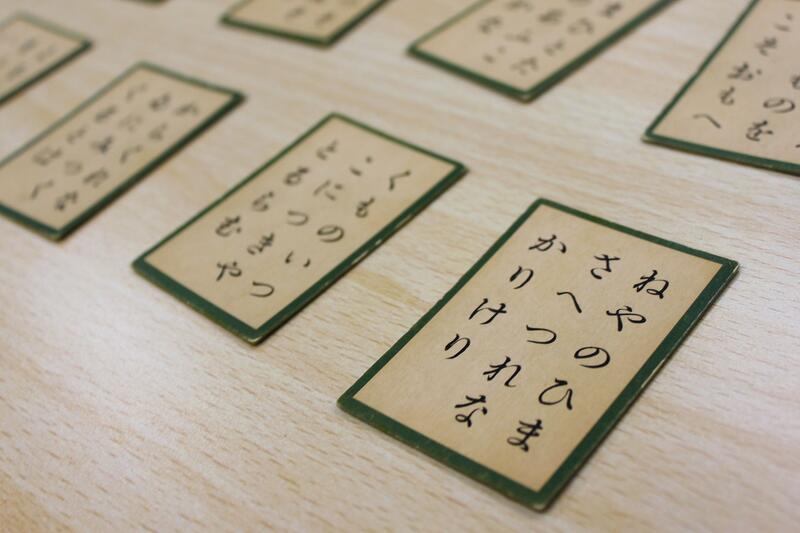

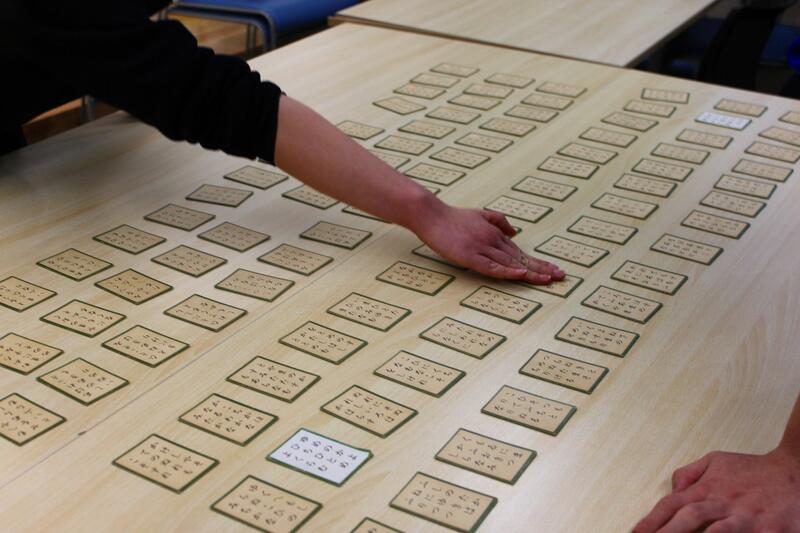

百人一首かるた大会

1月23日(金)放課後

図書委員会主催の「百人一首かるた大会」が開催されました。

1年生から3年生が、個人戦に6名、団体戦に12チームが出場しました。

最初は一枚の札を取るのにも苦労している様子でしたが、読まれる札を真剣な眼差しで探し、素早く取る姿が見られ、静かな中にも熱い戦いが繰り広げられました。

冬休み前の全校集会

12月24日(水)冬季休業前の全校集会が行われました。

全校集会の前に、応援団長の任命式と新団長の所信表明があり、次に登米市の青年海外派遣事業のオーストラリア研修に参加してきた5名の生徒から研修について報告がありました。

|

|

| 応援団長任命式 | 海外研修の報告会 |

続けて、賞状伝達式に移り、美術部、吹奏楽部、ラグビー部、ボート部、陸上部などの各部活動の活躍に対して表彰がありました。

|

|

全校集会では、校長先生からのお話があり、生徒指導部から休業中の生徒心得について話がありました。

|

|

この休みをそれぞれが目標に向かって有意義なものとし、休み明けには生徒みんなの充実した姿が見られることを期待します。

修学旅行に行ってきました!

11月24日(月)~27日(木)の3泊4日の日程で、2年生が関西方面へ修学旅行に行ってきました。

1日目は、くりこま高原駅での出発式のあと、校長先生や保護者に見送られ京都へ向かいました。

京都に到着し、まず清水寺に行き、本堂や音羽の滝などを巡り、紅葉がとても美しい「清水の舞台」をバックに思い思いに写真を撮っていました。その後、宿泊場所のホテルに向かい美味しい夕食をいただき、友人たちとの楽しいひとときを過ごしました。

2日目の自主研修は、あいにくの雨模様でしたが、それぞれ班単位で京都市内を巡るコースを計画し、ある班は伏見稲荷大社の千本鳥居に感動し、また、ある班は嵐山などで着物体験をしたり、思い思いに映える写真を撮ったりと、秋まっさかりの古都をたっぷりと満喫しました。

また、京都には海外からの観光客が大勢いて、生徒たちは英語で話しかけられたり、自分たちからコミュニケーションをとったり、日頃の英語の授業の成果が表れたようです。

3日目は、全クラスで奈良方面へ移動し、東大寺の大仏や法隆寺を巡り、その後、生徒たちはお待ちかねの「ユニバーサルスタジオジャパン」へ向かいました。

クリスマスムードいっぱいの中、様々なアトラクションやパーク内での夕食を楽しみ、また、映える写真をいっぱい撮ったり、思い思いにUSJを楽しみました。そして楽しい時間も過ぎてしまい、生徒たちは名残り惜しそうにホテルに戻りました。

最終日は、大阪といったら道頓堀!グリコ看板前で記念写真を撮ったり、たこ焼き、串カツなど大阪グルメを味わったり、大阪を満喫しました。

そして新幹線で帰路につき、お土産をたくさん手に、全員元気に帰ってきました。

修学旅行実行委員たちからは、

「委員として、行く前は不安があったけど、みんなが思い出に残る楽しい旅行になってとてもよかった」、「USJや道頓堀はとても賑やかで、集合時間ギリギリまで楽しんだ」といった感想が聞かれました。

友人たちと一緒に過ごした今回の修学旅行は、高校生活の記憶に残るとても良い思い出となりました。

More Photograph

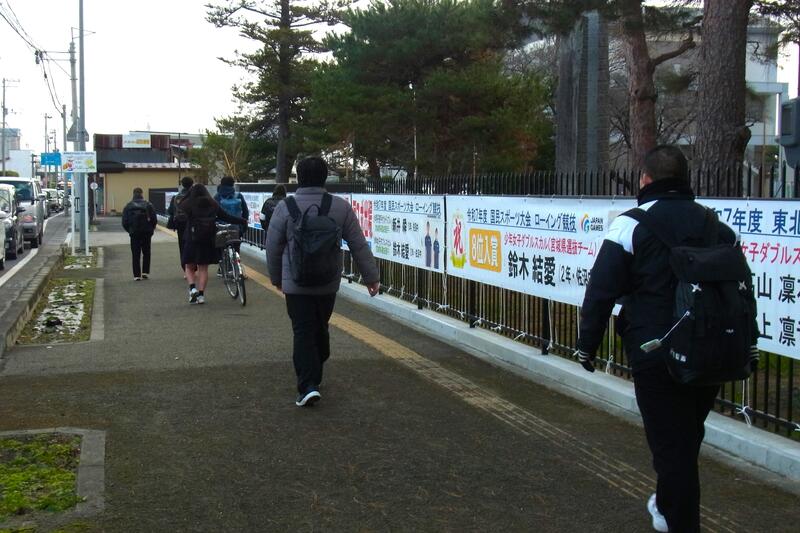

12月の佐高

新校舎に引っ越してから3か月を迎えようとしている佐沼高校ですが、生徒たちは新校舎にも慣れ、楽しい学校生活を送っています。そんなある日の佐沼高校の様子です。

|

登校風景 |

|

|

|

| 授業の様子 | |

|

英語の授業です |

調理実習(ミネストローネを作っています) |

| 昼休み | |

|

昼休み直後、購買は大行列 |

暖かい時はテラスや中庭でランチしてます |

|

友達とランチ |

開放的な多目的スペースでランチ |

| 図書室 | |

|

|

| 部活動の様子 (吹奏楽部) | (美術部) |

|

|

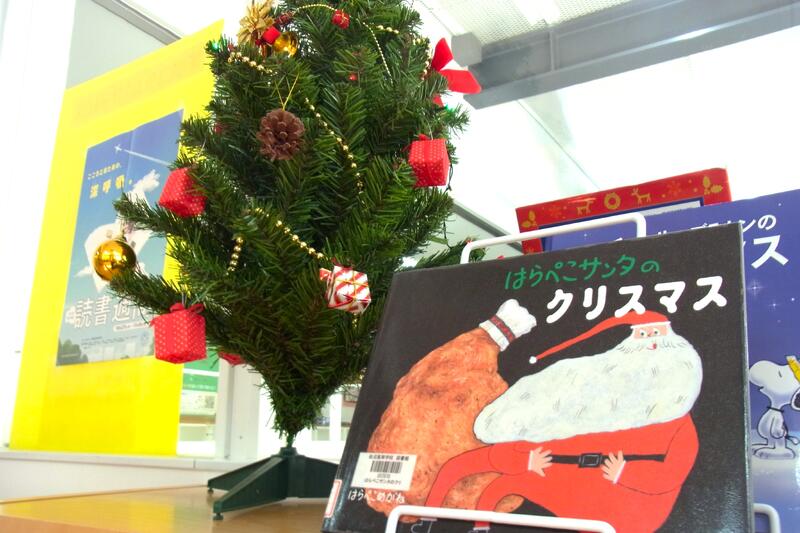

街では、いたるところにクリスマスの装飾やイルミネーションが見られ、街がキラキラしてきました。佐沼高校にもクリスマスの装飾がいたるところに見られます。

図書室では、今年もきれいなツリーが飾られ、クリスマスにお薦めの本を紹介しています。

|

|

保健室前には、クラッチとかわいいクリスマス飾り、そしてサンタさんはボルダリングしています。

|

|

事務室には、クリスマスリースやクリスマスツリーが飾られ、サンタのマトリョーシカが来校者を迎えています。

|

|

理科室の廊下にいる「はざま君」はサンタさんになっていました。

メリークリスマス

そして、12月に入り、これまでお世話になった仮設校舎の解体工事が進んでいます。

なくなってしまうのは少し寂しいですが、この場所は第1グランドに生まれ変わり、生徒の声が聞こえて来ることでしょう。これまでありがとうございました。

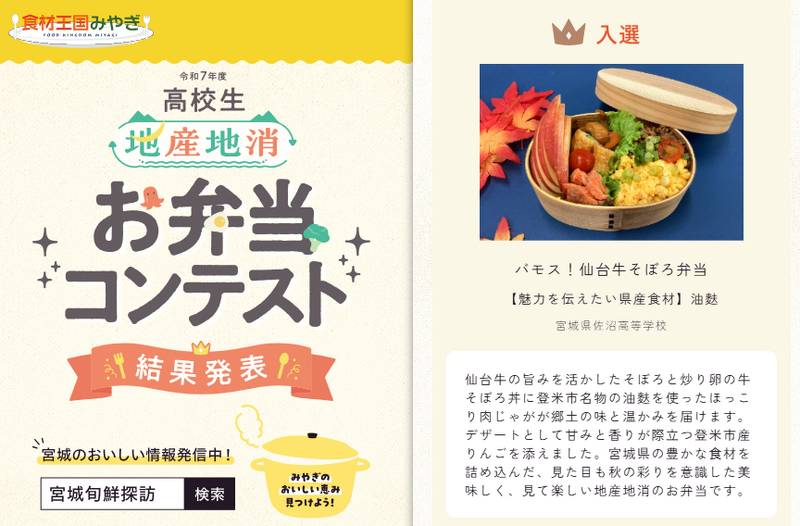

お弁当コンテストで入選!

宮城県が主催する県内の高校生を対象に地産地消をテーマとした「高校生地産地消お弁当コンクール」が開催され、県内の17校86作品の応募があり、佐高からは6作品が出品されました。その中で3年生の男子生徒が出品した『バモス!仙台牛そぼろ弁当』が入選しました。

仙台牛(登米市産)を使ったそぼろ丼と登米市名物の油麩を使った肉じゃがのお弁当で、デザートに登米市産のりんごを添えています。

登米市の食材をふんだんに使った見るからに美味しそうなお弁当です。

入選おめでとう!

秋季防災避難訓練を実施しました

11月7日(金)

新校舎で初めてとなる防災避難訓練を実施しました。火災を想定した屋外への避難ですが、実際の災害時に近い形となるよう実施する時間を特定せずに訓練を行いました。今回の訓練では、実際に中央階段の防火扉を閉め安全に避難することを訓練しました。

突然の訓練開始でしたが、生徒たちは事前に確認していた避難経路や防火扉の使用にも慌てることなく、避難の三原則である「走らない」「喋らない」「押さない」を意識し、迅速にかつ安全に避難しました。

災害は突然やってきます。万が一の場合には本日の訓練をいかし、自分の命を守れる生徒であってほしいと思います。

めざせ花園! 県予選決勝戦

10月19日(日)

第105回全国高校ラグビーフットボール大会宮城県予選大会の決勝戦がユアテックスタジアム仙台で行われ、試合会場には、生徒や保護者、また卒業生など多くの関係者が応援に駆け付け、熱い声援を送りました。

我が佐高ラグビー部は第2シードで大会に臨み、初戦は仙台工業に97対0、準決勝は第3シードの仙台三高に26対3のスコアで勝ち進み、4年連続の決勝進出となり、29連覇中の仙台育英と対戦しました。

試合は、仙台育英に先制され前半は主導権を握られてしまいましたが、後半に入り、佐高伝統の強力FWが気合の入った「炎のタックル」で終始押し込み、相手に勝る4トライを奪う猛攻を見せましたが、仙台育英に逃げ切られ、34年ぶりの花園出場は叶いませんでした。選手たちは最後まであきらめず、佐高魂を見せてくれました。

鹿野主将は悔しいながらも力強い言葉で、「3年間で一番いい試合ができた」とまた、「後輩には来年こそ花園に行ってもらいたい」と、後輩たちに花園への思いを託しました。

選手をはじめマネージャーを含めた部員たちの健闘を称え、拍手を送りたいと思います。